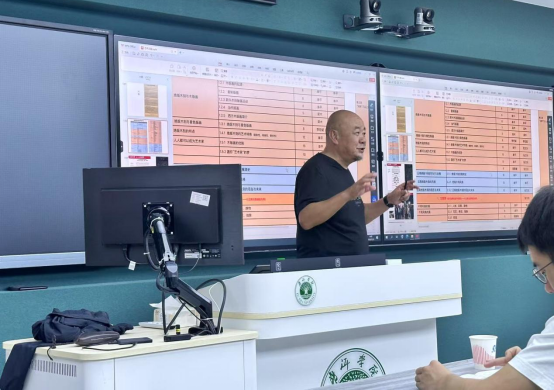

云南艺术基金2024年度艺术人才培训资助项目“绝版木刻艺术主题创作人才培训”特邀玉溪师范学院二级教授、硕士生导师张汉东先生授课。张汉东教授现任湄公河次区域民族民间艺术传习馆馆长(玉溪师范学院)、云南省美术家协会民族民间工艺美术艺术委员会主任、云南省委联系专家、云南省“万人计划”文化名家、中国艺术人类学会常务理事,并系中国美术家协会及中国版画家协会资深会员。其艺术成果丰硕,作品入选多项国家级美术展览,19次获省级以上奖项;被上海美术馆等8家国内重要艺术机构收藏;在昆明、北京、上海、台北及韩国、日本、美国等地举办8次个人展览;出版专著与个人画册8部;作品参与中国嘉德、罗芙奥等权威艺术拍卖。作为南虫艺术创始人,张教授长期致力于民族民间艺术传承创新,并担任云南大学、西北师范大学、云南艺术学院硕士生导师,为跨地域艺术教育作出重要贡献。

在讲座中,张教授以云南瓦猫为典型案例,阐释艺术人类学的在地化研究价值。他指出,瓦猫作为融入日常生活的民俗艺术品,其创作过程体现了"人本视角"的艺术生成逻辑——工匠通过猫的形象传递对吉祥寓意的集体认知,这种"生活即艺术"的实践正是艺术人类学的核心课题。张教授特别强调,当代创作需突破传统思茅木刻的范式,但必须扎根云南文化基因。

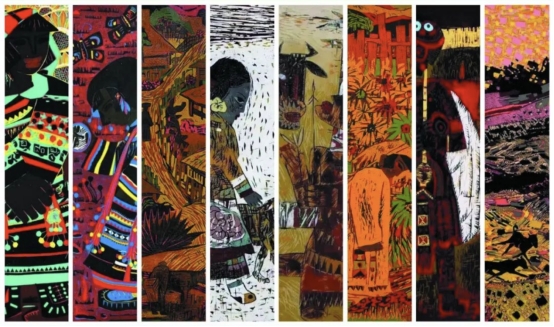

针对绝版木刻,张教授提出"守界不守旧"的创作主张。通过分析画面构成原理,他认为个性化表达与本土文化热爱并非对立。将木刻刀法与数字分层技术结合,印证了其"技术为笔、文化为墨"的艺术实践理念,为传统工艺当代转化提供了生动范本。

次日,张教授基于玉溪师范学院湄公河次区域民族民间文化传习馆举办专题讲座,聚焦"本土教育体系构建与非遗活态传承"的实践探索。讲座以传习馆15年来的教学成果为案例,展示了如何通过艺术人类学理论与田野调查方法,将少数民族文化资源融入高校教育体系。传习馆创新性地开设木雕、绝版木刻、民族歌舞等15门特色课程,累计培养学生6000余人,并聘请35位非遗传承人参与教学,形成了"博物馆+课堂+工作坊"的立体化教学模式,实现了非物质文化遗产在高校的活态传承。

讲座特别介绍了传习馆"情景化教学"的创新实践,通过建立学校、田野、社会三位一体的传承机制,将非遗保护与区域经济发展有机结合。该模式不仅编撰了20册本土教材,完成38项田野调查项目,更孵化出"南虫艺术"等文化品牌,其绝版木刻作品曾在北京、上海等地展出并获得省级教学成果奖。传习馆现已成为云南省非遗进校园示范基地,为传统艺术教育模式改革提供了宝贵经验。

下午,张汉东教授亲临版画工作室指导学员创作,结合云南绝版木刻技艺特色,从造型张力、色彩构成及文化内涵等维度对作品进行细致点评。张教授强调“艺术创作需扎根本土文化,兼顾技法创新与民族性表达”,学员们在互动中深化了对绝版木刻的理解。现场交流热烈,学员纷纷表示启发良多,将结合建议进一步完善创作。

张汉东教授以深厚的学术积淀与生动的教学方式,围绕本土艺术教育创新与非遗活态传承主题,深入解析了云南绝版木刻、南虫艺术等特色实践案例。他结合湄公河次区域民族文化传习馆的实践经验,强调“情景化教学”与“文化自信”构建,激发学员对传统艺术的深层思考与创作热情。课程融合理论讲授、田野调查方法与动手实践,为非遗保护与艺术教育改革提供了新思路。学员们纷纷表示,此次学习不仅拓宽了文化视野,更坚定了扎根本土、探索创新的使命担当。